員工遲到早退怎麼處理?從人資角度探討考勤制度與處理方式

在現代職場中,「員工遲到早退怎麼處理」已成為企業管理中不可忽視的課題。無論是打卡異常、提早離開、或工時紀錄不符,都可能對團隊運作和企業紀律產生連鎖影響。本文將從人資實務與勞動法規出發,說明企業如何建立有效的考勤制度、處理流程,並善用數位工具提升考勤管理效率。

如何定義「早退」?

根據管理上常見標準,早退定義為員工在約定或規定下班時間前,未經允許就離開工作崗位。關鍵在於未完整提供當日勞務。實際判斷標準主要會根據公司內部規章制度和勞動法規來認定。

常見的「早退」情境有兩種:

- 未打卡提前下班: 員工在下班時間前就離開工作場所,並且沒有完成下班打卡。

- 打卡後但未到下班時間就離開: 員工可能已打卡,或已提出請假申請,卻在實際下班時間或請假期間開始前就離開工作場所。

另外,許多企業常會將「早退」與「曠職」搞混,但其實兩者在實務處理和法律責任上其實存在明顯差異。簡單來說,早退是員工有來上班,但提早離開,沒有做滿整天的工時;而曠職則是員工整天都沒來上班,且沒正當理由也沒請假。

而最大的區別在於:曠職在《勞動基準法》中有明確規定,連續曠職三天或一個月內曠職達六天,公司就能合法解僱,且不用給資遣費。但早退則沒有明確的解僱條款,除非是長期頻繁發生且情節嚴重,經警告無效後,才可能構成解僱事由。

公司能否自行決定早退定義?

當然可以!但這些規範必須遵守三大原則:

- 不得與勞動法令衝突。

- 明確寫入公司規則並公告。

- 定義必須合理明確,讓員工能夠理解與遵循。

為了落實這些原則,多數企業會在工作規則中明定:「未經請假或非因公擅離工作場所者視為早退,並依實際早退時間,不支付薪資」。為求定義嚴謹,許多公司甚至會註明「一分鐘以上」才算早退,且訂定如「早退30分鐘以上者扣全勤」等具體罰則。

另外為了讓規範具備法律效力,企業應在新進員工報到時,讓其詳閱規章並簽名確認,有效降低勞資雙方在認知上的差異。

員工遲到早退對人資在考勤管理上的影響

少數員工出勤異常表面上看似小事,但若企業未設計明確制度、即時追蹤與處理,長期下來將直接影響人資效率、組織營運,甚至勞資信任關係。

考勤數據不準確導致管理困難

若無法即時、準確地反映員工實際出勤狀況,會導致工時統計偏差,不僅會影響到排班與績效管理,還會讓人資難以判讀是否該扣薪、扣獎金、或採取進一步懲處。若企業仍使用手動整理資料,也有可能提高錯誤率與內部爭議風險。

薪資計算複雜加重人資負擔

遲到早退雖然時間短,但卻涉及是否提供完整勞務、是否觸發規定條件(如:獎金發放或津貼抵扣)。缺乏系統化處理將讓人資需耗費大量時間比對紀錄、解釋扣款依據,這些重複性勞務不僅容易疏漏,也容易導致員工對公平性的質疑。

增加勞資爭議風險

如果公司在處理相關問題時,未能依循合法程序(如:扣薪方式不合法、無明確早退定義或懲處比例不符),或未將相關規定載明於工作規則並公告,員工可能就會提出異議,引發勞資糾紛。

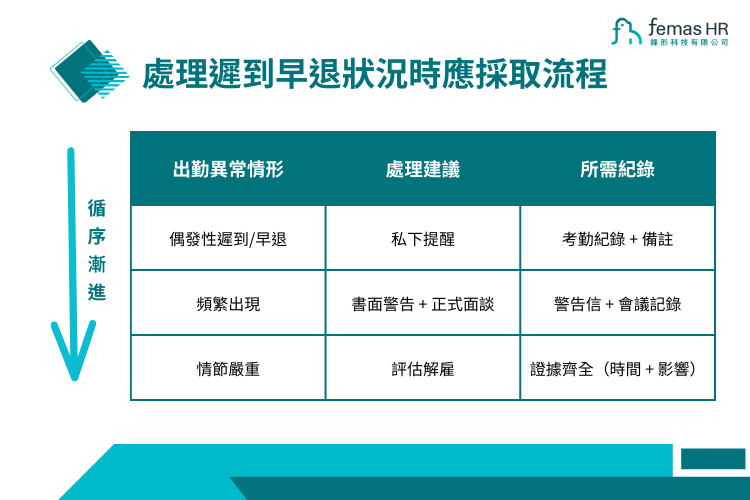

遲到早退案例說明與處理建議

偶發性或因急事導致

員工因偶發狀況或緊急事務而偶爾遲到早退幾分鐘,企業的處理方式應先採良性勸導,如:私下聊聊、訊息關心,避免直接懲處破壞雙方信任。建議這時需依據《勞動基準法》第 30 條,加強檢視內部是否已備齊勞工出勤紀錄、逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止,以作為後續客觀的判斷依據。

頻率增加或未改善

遲到早退行為逐漸頻繁,或經口頭提醒後仍未改善,企業應從柔性勸導轉向正式通告。處理重點在於留下明確的書面紀錄,並依據內部工作規則進行。

人資或主管應發出書面警告信,明確指出員工的常出勤紀錄與違反的工作規則條款。同時說明此行為對公司的不良影響、給予具體的改善建議與期限。最後請員工簽名確認,以確保其知情並給予充分改善機會。

過去曾有一位旅行社員工,在兩年內遲到多達97次,遭公司解僱。但該員工告上法院後,最終判決「解僱無效」,原因是公司未能證明已給予充分警告與改善機會,也未釐清其對營運造成的明確損害,因此須支付該員工自解僱起至復職前共3年的薪資(約333萬元)。

透過此案可以看出:留有證據且給予員工改善的機會,對於企業自保是相當重要的一環。

情節嚴重屢勸不聽

當遲到早退行為非常頻繁,且經多次口頭及書面警告後仍未改善時,就可以構成《勞動基準法》第12條第1項第4款「情節重大」的初步判斷依據。

此時公司可評估是否進入合法解僱程序(開除員工),過程中務必詳細整理出該員工每次遲到早退的時間、造成的實際影響、過往警告紀錄、員工回應,證明其已「屢勸不聽」且行為對公司造成「重大」負面影響。

員工遲到早退,雇主可以扣薪或要求補時數嗎?

雇主可以「不給付」薪資,但千萬不能「扣薪」

當員工遲到早退時,他們在該時段並沒有實際提供勞務,因此雇主可以不給付這段時間的薪資,但不可訂定任何形式的額外扣薪罰款,例如:「遲到1分鐘扣半小時薪水」、「早退一次罰款200元」等。即便工作規則中有明定,且經員工同意,因違反《勞動基準法》第26條「禁止預扣工資」及第22條「工資應全額直接給付勞工」原則,仍屬違法行為。

曾有企業自訂扣薪罰款:遲到1分鐘扣5元、累計30分鐘1分鐘扣20元、累計60分鐘1分鐘扣30元。當員工被扣薪後,將此爭議提出訴訟,法院認定其扣薪方式屬於「溢扣」,須返還員工約4萬元的溢扣薪資。

可以要求員工請假或是補時數嗎?

當員工遲到早退時,雇主可以與其協商,要求以請假(如:事假、特休)或透過延長當日工時來補足短缺的時數。但請務必注意「不可要求員工在休息日或例假日來補時數」,因為這類日子無論出勤時間長短,都必須視為加班,雇主應依法支付加班費。

但若員工不同意補時數,雇主單方面要求員工在原定下班時間後繼續工作,則須視為延長工時,合法支付加班費。

總結來說,處理遲到早退問題時,溝通與協商是非常關鍵的一環。所有薪資給付、請假及補時數的安排都應取得員工同意並留下紀錄,才能確保處理方式合法,避免勞資糾紛。

建立透明且有效的考勤制度,處理員工遲到早退狀況

要有效管理員工的考勤問題,企業必須建立一套清晰、公平且符合法規的遲到早退定義及考勤制度。這不僅能減少人資部門的困擾,更能維護企業的紀律與文化。

除了認定方式,工作規則還需詳細載明處理流程與懲處:

- 薪資扣減:須遵守「勞務對價」原則,僅能扣除員工未實際提供勞務的時段,例如:遲到 10 分鐘就只能扣10 分鐘的薪資,避免任意訂定罰款。

- 補救機制:可考慮是否允許員工透過請特休、事假或補時數,來彌補遲到早退所造成的缺勤。

- 懲處層級:應採用漸進式原則,從口頭警告、書面警告,到影響全勤獎金、績效考核,必要時才進入解僱程序,並留有改善空間與紀錄。

建議企業可以將考勤狀況納入員工考核中,作為績效評估的一項客觀依據。像是設定遲到早退次數上限,超過標準將影響其考績或年終獎金。以及在考核面談時明確給予員工改善機會與期限,留下完整的面談紀錄,作為日後解僱或是勞資爭議時的有力證據。

此外,考勤制度一經制定,須正式公告全體員工,讓每位同仁都清楚規範內容。若公司員工數達 30 人以上,更應向勞動主管機關報備,確保規章具備法律效力。

導入數位人資系統,有效管理遲到早退問題

對多數企業而言,建立明確的考勤定義制度只是第一步,落實與執行才是挑戰。而導入數位人資系統能有效解決考勤記錄混亂、管理不一致等問題,協助企業建立高效透明的出勤管理方式。

Femas HR 作為一套專業的考勤系統,具備高度彈性的參數設定功能。企業可依據不同班別或職務需求,自行設定遲到早退定義、懲處層級判斷與工作規則發布對象。

當員工觸發遲到早退異常時,系統會即時通知人資、主管與當事人,讓問題能夠快速被發現、溝通與處理,降低內部摩擦風險。

同時自動保存所有打卡與出勤資料,不需人工彙整。這些紀錄具備法律效力,亦可成為後續合法處理員工出勤異常的證明依據。不僅減少人資行政負擔,也為企業長期營運建立強而有力的支撐,避免因資料不全而陷入被動。

企業處理早退的常見Q&A

Q:事先口頭通知主管或請假尚未核准就離開,算早退嗎?

A:算。未經正式允許擅離崗位,皆屬於早退。

Q:因員工出勤異常造成公司損失,可以向員工求償?

A:可依法求償,但需證明具體損失且不得預扣薪資。

例如:工廠員工早退導致生產線中斷、出貨延誤,公司因此須支付客戶違約金。若有出勤紀錄、班表與合約罰則條款,即可證明具體損失。

Q:遲到早退能扣全勤獎金嗎?

A:若公司規則中有寫明「遲到定義」及「早退定義」,且影響到獎金的計算方式,即可合法扣除。

Q:企業可以直接開除擅自早退的員工嗎?

A:通常不行。需經多次警告、證明情節嚴重,才能依法解雇。

延伸閱讀:

追蹤鋒形科技社群,掌握產業先機: